记者:

发布时间:2025-05-16 10:32:12 编辑:季肖寒 来源:南通网《海门历代诗选注》正式发布没多久,87岁的高龄作家沈振元就已经开始着手写新书——为卞之琳诗词作注。

日前,记者翻开这本48万字的《海门历代诗选注》,528首诗作如星河璀璨。这些诗作由287名海门诗人所作,沈振元对它们一一作了精妙的注解。《海门历代诗选注》深植于海门的土壤,因此鲜活而富有生命力。透过它,我们能触摸到海门的历史文脉,感受世代海门人丰沛的情感世界,领略海门大地的旖旎风光。

18个月给528首诗歌注解

“我刚起步的时候遇到两个难题:一是诗歌多到数不清,怎么选?二是每个人理解都不同,怎么注解才最合适?”沈振元摸索出了两个准则:选诗在于精、注解务求准。

“崔桐、张謇、卞之琳是海门诗歌史上的三座丰碑,就多选些有代表性的作品。其他的诗人遵循选优的原则。”翻阅了不计其数的典籍之后,这528首诗作进入了沈振元的视野,它们涵盖家国情怀、山水田园、民间百态,高度浓缩了千年海门诗史,似棱镜般投射出历朝历代海门人的精神图谱。

“董仲舒主张‘诗无达诂’,但我认为对普通百姓来说尽量解释清楚是必要的。”历代诗中,有很多冷僻的字眼,为注释准确,沈振元举着放大镜,翻遍了《辞海》与《辞源》。

但注解无法也不应限制对内涵的丰富解读。同一首诗作,会在不同的解读方式中衍生出千百种形态,为读者保留一定的想象空间。因此,《海门历代诗选注》兼顾了准确与点到为止的留白,既保留原诗的风貌,又勾勒出诗作的背景与意境,以便于读者自行体悟,也是沈振元的良苦用心。

著书修复海门诗史的缺憾

1938年,沈振元出生于海门一个贫困农民家庭。幼年时期,外祖父爱读诗,常对着他吟诵诗作,那些极富韵律、抑扬顿挫的诗句很早就在他心里埋下灵性的种子。

长大后的沈振元喜欢写作,对诗歌也有着特别的情愫。新中国成立后,沈振元考入华东师范大学中文系。在那里,他进入了更加广袤的文学世界,也开始写些诗词抒发胸臆。

虽然品读过各类诗歌,但海门诗歌仍以其强烈的本土特质令他着迷。然而历史上海门水患频频,导致往昔文献丢失散落,于是,沈振元动了念头——专为海门人作一本诗集,来填补本土历史的残缺。

一开始,沈振元缺少一些勇气,且手边资料甚少,这一念头被暂时搁置了。但岁月流逝,令他惊觉不应留有遗憾。84岁那年,他终于不再踯躅,开始了18个月的诗学苦旅。他去粗取精,去伪存真,三校其稿,终成洋洋巨著。

老年依然是黄金时期

沈振元年轻时是语文教师,步入老年,他却“退而不休”,先后当过高中补习班的老师、做过海门中学校史研究,后又进入张謇研究中心,与志同道合的朋友一起投身张謇文化的宣传与发扬。

“人还没有走到终点的时候,就别停下来。”就像张謇在《落日》中所写——“落日如初日”一样,沈振元觉得自己与年轻人没什么不同。“斗志昂扬”通常被人用来形容奋发的青年,但用在沈振元身上,也丝毫不违和:他的三本著作——《张謇诗选注》《诗山雅韵》《海门历代诗选注》都成书于75岁以后。

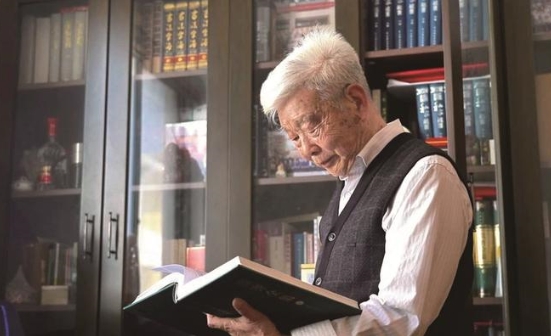

虽然耳朵和眼睛的功能已经大大衰退,但沈振元依然保持着每天两小时的阅读习惯。如今,他还每天往返于家和张謇研究中心,投身“海门本土文化考古”……如果撇去满头白发和凹陷的眼窝,沈振元呈现出了一种年轻人的活力和向上生长的渴望。

“历史研究是一场没有终点的远航。”年近九十岁,沈振元还不想停止远航。或许,拥有不断攀登的目标,便是他不惧衰老的底气。本报通讯员周姚

记者黄天玲

联系地址:中国江苏省南通市世纪大道8号 苏ICP备08106468号-4

免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。

关于我们 网站电话:0513-85118812 地址:南通市西寺路10号 电子邮箱:35182861@qq.com